在客户服务数字化转型浪潮中,电话智能客服系统的实施周期成为企业关注焦点。从前期准备到正式上线,科学规划每个环节是确保项目成功的关键。

一、前期准备阶段(2-4周)

1.1 需求调研与分析

组建跨部门项目组,梳理现有电话服务痛点,明确智能客服需承接的业务场景和功能边界。重点记录高频问题类型、通话量波动规律及转人工节点。

1.2 基础设施评估

检查现有通信设备兼容性,评估是否需要升级PBX或中继线路。测试网络带宽和稳定性,确保满足语音数据传输要求,必要时进行扩容。

1.3 知识库体系建设

组织业务专家整理标准问答库,将常见问题分类为产品咨询、账户服务、技术支持等模块,编写多轮对话剧本和转人工触发规则。

二、系统部署阶段(3-6周)

2.1 核心平台搭建

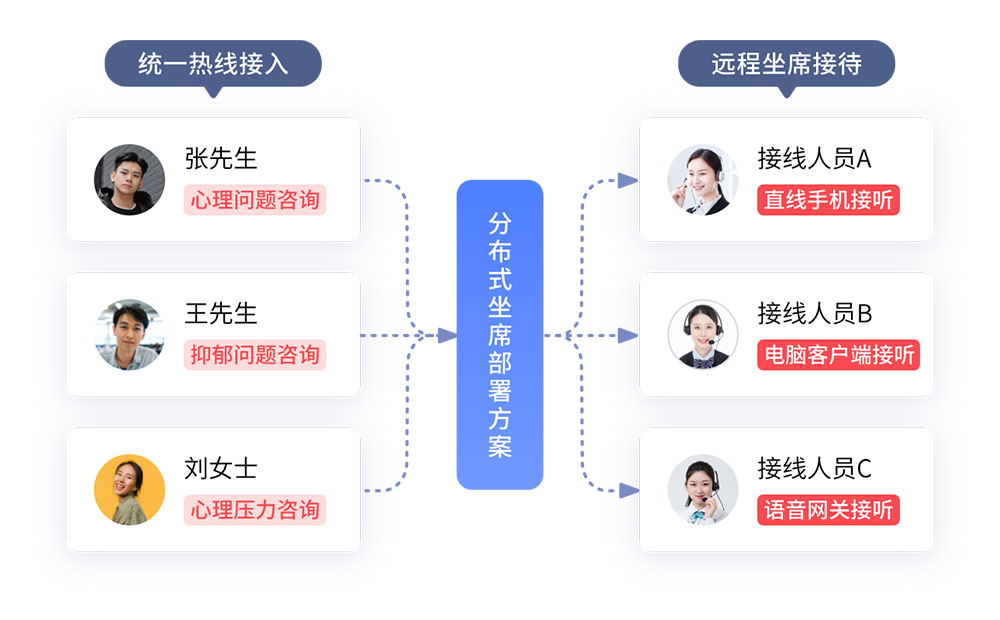

部署语音识别引擎和对话管理系统,配置自动语音应答(IVR)流程树。完成电话系统对接,实现智能路由与传统人工坐席的无缝切换。

2.2 业务场景配置

根据前期梳理的业务需求,设置不同时段的服务策略,配置语音合成参数和情绪识别阈值,导入标准话术模板和知识库内容。

2.3 系统集成开发

与企业CRM、工单系统等业务平台对接,开发数据接口实现客户信息自动弹屏和历史记录关联查询,确保服务连续性。

三、测试调优阶段(2-4周)

3.1 封闭环境测试

在隔离环境中模拟各类客户来电,重点验证语音识别准确率、意图理解能力和复杂场景应对策略,记录需优化的对话节点。

3.2 小流量灰度上线

选择部分客户群体进行实际通话测试,监控系统响应时间和问题解决率。收集真实场景下的语音数据,优化方言识别和噪声处理能力。

3.3 效果评估与迭代

分析通话录音和转人工记录,调整知识库覆盖面和话术自然度。对高频转人工问题补充解决方案,直至达到预期服务指标。

四、影响周期的关键因素

4.1 业务复杂度差异

标准化程度高的行业(如电信充值)实施较快,而专业性强、流程复杂的领域(如医疗咨询)需要更长的知识沉淀期。

4.2 系统对接要求

仅基础问答功能可能较快上线,如需深度集成企业ERP、订单系统等,开发周期相应延长,但能显著提升服务价值。

4.3 数据准备质量

结构清晰、覆盖全面的初始知识库可大幅缩短训练时间,碎片化、矛盾的业务资料则需要额外时间清洗和标准化。

五、持续优化的长效机制

5.1 语音数据的持续收集

上线后持续收录真实通话语音,定期更新声学模型,逐步提升方言和口音识别率,优化特定场景下的交互体验。

5.2 知识库的动态维护

建立业务部门定期更新机制,将产品变更和服务政策调整及时同步至智能客服系统,保持应答准确性和时效性。

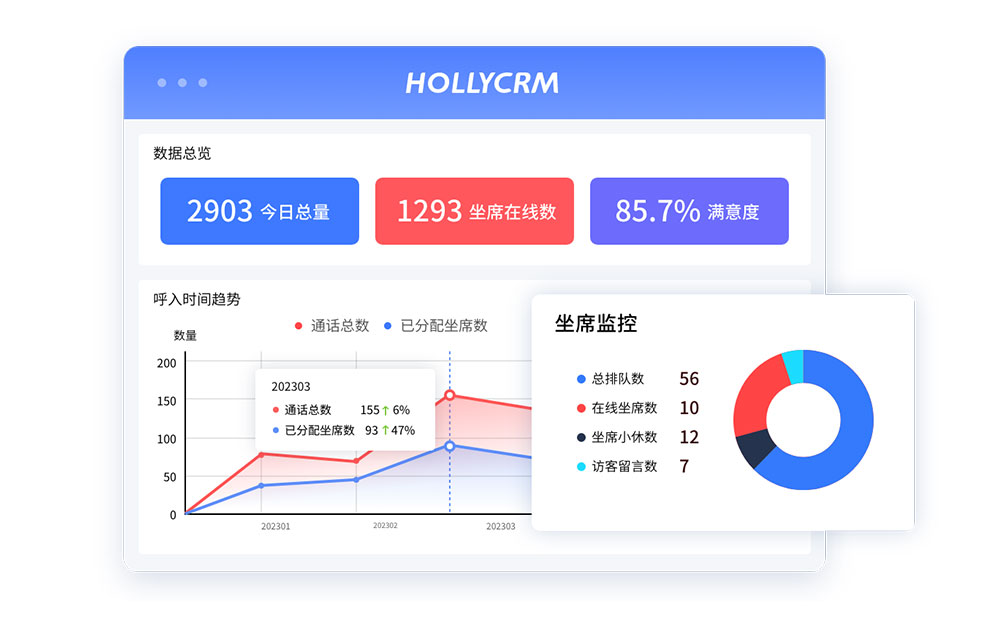

5.3 服务指标的常态监测

跟踪首解率、转人工率、客户满意度等核心指标,每季度进行系统性评估和策略调整,实现服务能力的持续进化。

结语:效率与质量的平衡之道

电话智能客服系统的上线不是项目的终点,而是服务智能化的起点。当企业能够根据自身业务特性合理规划实施路径,在追求效率的同时坚守服务质量底线,这样的智能化转型真正创造商业价值。

申请成功!

申请成功!