某企业曾花费高价采购包含视频客服、AI情绪识别等功能的云呼叫系统,上线半年后发现,核心业务场景中仅使用了基础通话和工单管理功能,其他功能因操作复杂、适配性差沦为“摆设”。这揭示了一个关键问题:选型时若忽视功能实用性,再先进的技术也可能成为成本负担。

一、全渠道接入:客户触点的统一入口

问题场景:客户通过微信提交咨询后,转电话沟通时需重复描述问题;邮件、APP消息、400热线数据分散,导致服务断层。

功能价值:全渠道接入功能将网页表单、社交媒体、短信、邮件等10余种交互渠道整合至统一平台,坐席可实时调取客户历史交互记录,避免信息丢失。

技术实现:

采用消息中间件实现多渠道数据同步,确保毫秒级响应

通过NLP技术解析非结构化文本(如社交媒体留言),自动提取订单号、故障类型等关键字段并关联至客户档案

支持跨渠道会话状态跟踪,例如客户从APP咨询转至电话时,系统自动推送历史对话摘要

选型建议:优先选择支持开放API接口的系统,便于与企业现有CRM、订单管理系统深度集成,避免数据二次搬运导致的时效损失。

二、智能路由分配:资源利用的“黄金法则”

问题场景:新手坐席处理复杂技术咨询导致客户等待超时;VIP客户咨询被分配至普通坐席引发投诉。

功能价值:智能路由根据客户等级、问题类型、坐席技能等多维度数据动态分配咨询,缩短平均处理时长,提升客户体验。

技术实现:

构建三维匹配模型:客户价值(历史消费频次/咨询复杂度)、问题类型(关键词识别)、坐席能力(技能认证/服务评分)

采用加权轮询算法,在保证公平性的同时优先分配高价值咨询

支持紧急情况插队机制,如投诉工单自动提升至队列首位,避免情绪升级

选型建议:关注路由策略的可配置性,系统需支持自定义匹配规则(如将“退款”关键词咨询优先转接至财务专席),避免被固定逻辑限制业务灵活性。

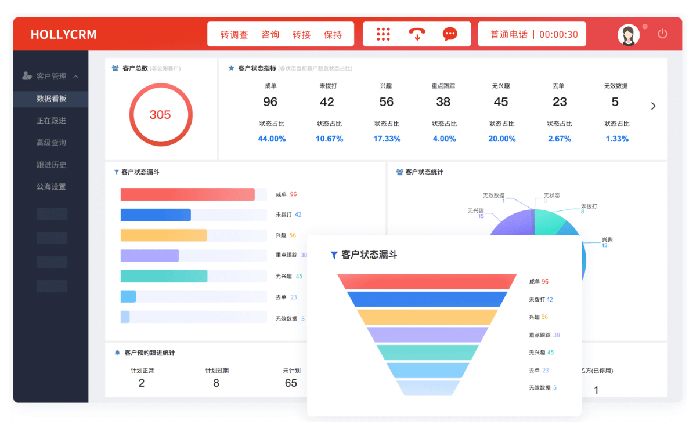

三、实时监控仪表盘:运营决策的“数据灯塔”

问题场景:管理者无法及时感知服务波动,等收到客户投诉时已造成口碑损失;坐席绩效评估依赖主观判断。

功能价值:实时监控仪表盘展示关键指标(当前排队量、平均处理时长、满意度评分),配合历史数据分析功能辅助运营优化。

技术实现:

采用流式计算框架处理每秒千级的数据更新,确保指标实时性

通过机器学习模型预测服务压力峰值,提前触发资源预警(如扩容坐席权限)

支持自定义报表生成,可按部门、时间段、问题类型等维度钻取数据

选型建议:重点关注系统是否提供“服务热力图”功能,通过可视化展示各时段、各技能组的负荷情况,为排班优化提供数据支撑。

四、弹性资源扩展:应对波动的“安全气囊”

问题场景:促销活动期间咨询量激增导致系统崩溃;淡季时大量坐席闲置造成资源浪费。

功能价值:基于云计算的虚拟化技术实现资源动态伸缩,保障服务连续性的同时控制成本。

技术实现:

采用容器化部署,支持分钟级扩容/缩容,应对突发流量

通过负载均衡算法自动分配流量,避免单点过载

预留弹性资源池,当排队量超过阈值时自动触发扩容机制

选型建议:考察系统的“自动伸缩策略”配置能力,例如设置当平均处理时长低于标准时释放冗余资源,或当满意度评分下降时自动增加质检频次。

五、自动化流程管理:效率提升的“隐形引擎”

问题场景:坐席手动录入工单信息耗时过长;重复性通知工作占用大量人力。

功能价值:通过RPA(机器人流程自动化)技术实现工单自动生成、状态同步、通知发送等流程,提升运营效率。

技术实现:

采用OCR识别技术提取语音转写文本中的关键字段(如订单号、故障描述)

通过工作流引擎配置自动化规则(如咨询结束后自动发送满意度调查)

支持与第三方系统(如邮件服务器、短信网关)的无缝对接

选型建议:优先实现高频重复流程的自动化(如工单分类、状态更新),再逐步扩展至复杂场景(如跨部门审批流转),避免一次性改造导致系统不稳定。

功能选型的“三步验证法”

资深技术架构师指出:“系统功能是否实用,需通过业务场景、技术实现、成本效益三重验证。”建议企业按照以下步骤筛选:

1.场景匹配度测试:模拟促销活动、投诉处理等核心业务场景,验证功能能否解决实际问题

2.技术可行性评估:检查系统是否支持二次开发(如自定义路由规则),避免被厂商锁定

3.ROI测算:计算功能开发/采购成本与预期收益(如缩短处理时长带来的客户留存提升)的平衡点

这种“先验证后决策”的策略,既能避免被销售话术误导,又能确保所选功能真正服务于业务目标。

结语:功能适配比技术参数更重要

云呼叫中心系统的核心竞争力不在于展示技术参数(如支持多少并发、响应时间多快),而在于能否通过核心功能解决业务痛点。当智能路由准确分配咨询、实时监控预警服务风险、自动化流程释放人力时,这些看似“基础”的功能正成为驱动服务效率提升的关键杠杆。选型时,应像筛选工具一样评估功能:它能否在特定场景下发挥作用,而非追求功能清单的长度。毕竟,适合的才是最好的。

申请成功!

申请成功!