在数字化浪潮中,电话呼叫中心早已超越“接听电话”的原始功能,成为企业连接客户、洞察需求、驱动增长的核心触点。对于拥有跨区域业务的大型企业而言,呼叫中心是整合多渠道服务、支撑全球化运营的“中枢神经”;而对资源有限的小微企业来说,它则是提升服务效率、降低运营成本的“轻量级武器”。两者的差异不仅体现在技术架构上,更深刻影响着客户体验与企业战略。

一、功能定位差异:从“全渠道覆盖”到“精准痛点解决”

大型企业:构建全场景服务生态

大型企业的业务往往横跨多个领域,客户触点涵盖电话、在线客服、社交媒体、APP等十余种渠道。其呼叫中心需承担全渠道整合的重任,通过统一平台实现客户信息实时同步。例如,客户在电商平台留言咨询后转拨电话,客服人员可立即调取历史对话记录,避免重复询问,提升服务连贯性。

此外,大型企业更注重数据驱动的决策支持。呼叫中心每日产生的海量通话记录、客户反馈,经过自然语言处理(NLP)和机器学习分析后,可生成客户行为画像、服务短板报告,为产品优化、营销策略调整提供依据。某行业头部企业的实践显示,通过分析呼叫中心数据,其客户留存率显著提升。

小微企业:聚焦核心服务场景

小微企业的业务范围通常集中于单一领域,客户群体相对固定。其呼叫中心的核心目标是高效解决高频问题,如订单查询、售后咨询等。通过预设智能语音导航(IVR)菜单,客户可快速定位问题类型,系统自动转接至对应技能组,减少等待时间。

同时,小微企业更依赖呼叫中心的成本优化能力。采用云部署模式,无需购置硬件设备,按坐席数量付费,降低初期投入。某小型电商企业通过云呼叫中心,将客服响应时间缩短,同时运营成本降低。

二、技术应用差异:从“高并发承载”到“灵活弹性扩展”

大型企业:支撑高并发与复杂路由

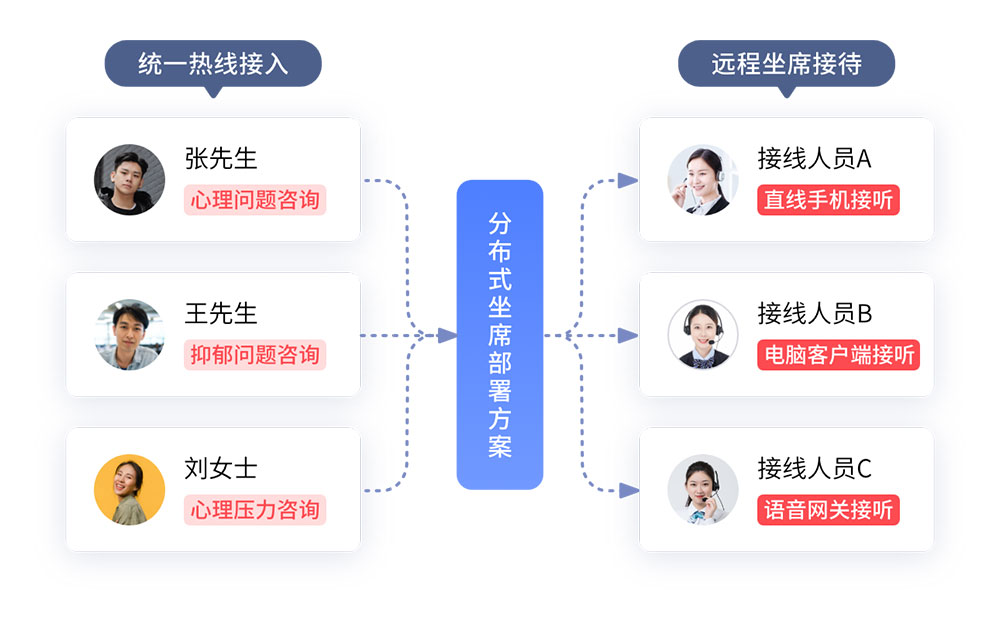

大型企业的呼叫中心需应对促销活动、新品发布等场景下的流量洪峰。例如,在购物节期间,某大型电商平台单日呼叫量激增,传统本地部署模式易出现线路拥堵。为此,其采用分布式架构与负载均衡技术,结合公有云资源动态扩容,确保服务稳定性。

在路由策略上,大型企业更注重精细化分配。通过分析客户身份(如VIP客户)、问题类型(如技术故障)、历史服务记录等维度,系统将呼叫精准转接至最合适的客服人员,提升首次解决率。

小微企业:追求轻量化与快速部署

小微企业缺乏专业IT团队,其呼叫中心需具备“开箱即用”的特性。云服务提供商通常提供标准化模板,企业仅需配置基础参数(如IVR流程、坐席权限),即可在数小时内完成部署。

同时,小微企业需要弹性扩展能力以应对业务波动。例如,某季节性明显的旅游企业,在淡季可缩减坐席数量,旺季通过云平台快速增加资源,避免资源闲置或不足。

三、服务模式差异:从“标准化流程”到“个性化体验”

大型企业:打造一致性服务体验

大型企业的客户遍布全球,其呼叫中心需支持多语言服务、时区覆盖等功能。例如,某跨国企业通过AI语音识别与机器翻译技术,实现实时多语言交互,消除沟通障碍。

在服务质量管控上,大型企业采用全流程监控,通过录音质检、情绪分析、服务时长统计等手段,确保客服人员遵循标准化话术,维护品牌形象。

小微企业:强化情感化连接

小微企业与客户的关系更贴近“熟人经济”,其呼叫中心需通过人性化服务增强客户黏性。例如,某本地生活服务企业要求客服人员在通话中记录客户偏好(如口味、服务时间),后续提供定制化推荐,提升复购率。

此外,小微企业更依赖社交化触点延伸服务。通过将呼叫中心与微信、企业微信等平台打通,客服人员可主动推送优惠信息、解决售后问题,形成“电话+社交”的闭环服务。

四、选择策略:适配企业生命周期

大型企业:长期投入与生态整合

大型企业应将呼叫中心视为战略级投资,优先选择支持多渠道整合、数据分析、AI赋能的解决方案。同时,需关注系统与ERP、CRM等核心业务系统的对接,实现数据流通与流程协同。

小微企业:敏捷迭代与成本优先

小微企业需平衡功能需求与预算限制,优先满足基础服务(如IVR导航、通话录音)与核心场景(如订单处理)。随着业务增长,可逐步引入智能质检、工单系统等进阶功能,避免一次性过度投入。

结语:差异化的本质是“以客户为中心”

大型企业与小微企业在呼叫中心上的差异,本质是业务规模、资源禀赋与客户需求的映射。无论采用何种方案,核心目标始终是:通过高效、专业的服务,将“声音”转化为“价值”,在激烈的市场竞争中赢得客户信任。未来,随着AI、大数据等技术的深化应用,呼叫中心将进一步从“成本中心”向“价值中心”演进,为企业创造更大增长空间。

申请成功!

申请成功!