在数字化转型浪潮中,客服电话系统已成为企业连接客户的核心工具。但面对市场上从千元到数十万元不等的报价,企业采购者常陷入“低价怕功能不足,高价怕资源浪费”的困境。2025年,随着AI技术与云服务的深度融合,系统定价逻辑已发生根本性变化。本文将通过技术架构拆解、成本构成分析及行业实践研究,为企业提供清晰的采购决策框架。

一、价格差异的底层逻辑

1. 功能模块决定价值基线

基础型系统仅提供自动语音应答(IVR)、通话录音等核心功能,年费通常在3000-8000元区间。这类系统适用于客户咨询量较低的初创企业,其技术架构以开源框架为基础,缺乏深度定制能力。

进阶型系统集成智能路由分配(ACD)、工单管理系统及基础数据分析模块,年费攀升至1.5万-5万元。该层级系统开始采用分布式计算架构,支持多渠道接入(电话、网页、APP),并具备初步的客户行为分析能力。

高端定制系统则包含自然语言处理(NLP)、情感计算、预测性资源调度等AI功能,年费可达10万元以上。这类系统采用微服务架构,支持私有化部署,并能与企业CRM、ERP系统深度集成,形成完整的客户服务生态链。

2. 部署方式影响成本结构

云端SaaS模式通过订阅制收费,企业无需承担硬件采购与维护成本。以50坐席规模计算,基础版年费约1.2万元,进阶版达3.8万元。该模式优势在于弹性扩展,企业可根据业务波动灵活调整坐席数量。

本地化部署需企业自行采购服务器、存储设备及网络基础设施,初始投入较高。50坐席规模的本地系统,硬件采购成本约8万元,软件授权费3-5万元,加上年度维护费用,首年总投入可达15万元。但长期来看,对于数据敏感型行业,本地部署在合规性与数据控制方面具有不可替代性。

3. 用户规模引发成本分摊效应

坐席数量与并发处理能力直接影响系统定价。20坐席以下的小微企业,可选择按需付费模式,每分钟通话成本0.6-1.2元,年费控制在5000元以内。当坐席规模扩展至100人以上时,系统供应商会提供阶梯折扣,单位坐席年费可降低。这种定价策略反映了软件授权的边际成本递减规律。

二、技术演进带来的价值重构

1. AI技术深度赋能

2025年的客服系统已实现从“规则驱动”到“数据驱动”的跨越。基于深度神经网络的语音识别引擎,在安静环境下识别准确率突破93%,嘈杂场景下仍保持88%以上的可用性。情感计算模块通过声纹特征分析,可实时判断客户情绪状态,当检测到负面情绪时,系统自动触发升级服务流程。

2. 全渠道整合能力升级

现代系统支持电话、微信、邮件、在线聊天等12种渠道的统一接入。通过ID-Mapping技术,系统可识别多渠道交互中的同一客户,构建360度客户视图。这种整合能力使企业能够无缝衔接线上线下服务场景,提升客户体验一致性。

3. 数据分析维度扩展

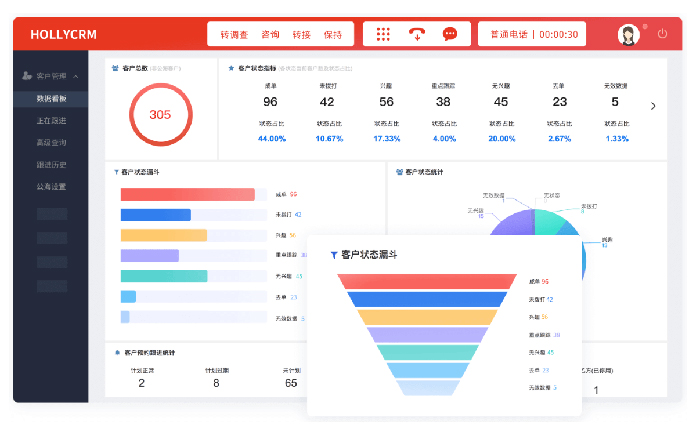

系统内置的多维分析模型可生成实时运营仪表盘,包含呼入量热力图、服务水平对比线、队列等待预警等关键指标。更先进的预测模型通过机器学习算法,可提前预测未来7日的话务量波动,辅助管理者进行弹性资源调度。这种前瞻性分析能力使企业运营效率得到显著提升。

三、采购决策的四大维度

1. 业务场景匹配度评估

制造业企业需重点关注工单管理系统的深度定制能力,包括与ERP系统的物料编码对接、维修流程节点控制等功能。而电商行业则更看重系统的全渠道整合能力与促销期弹性扩容能力。

2. 技术架构扩展性验证

选择支持容器化部署的系统,可确保未来5年内无需更换平台。API接口的丰富程度直接影响系统集成能力,优质的客服系统应提供不少于50个标准接口,覆盖客户信息同步、工单流转、数据分析等核心场景。

3. 服务商生态支持体系

考察服务商是否具备跨行业实施经验,其客户成功团队应能提供从系统部署到运营优化的全周期服务。7×24小时的技术支持响应机制,可通过SLA协议进行量化约束。

4. 总拥有成本(TCO)测算

除显性的软件授权费用外,需计算隐性成本,包括:系统集成费用、年度维护费、坐席培训成本、因系统故障导致的业务损失等。通过三年期TCO模型比较,云端部署方案在坐席规模低于200人时通常更具经济性。

结语:价值导向的采购哲学

2025年的客服电话系统市场,已从单纯的功能竞争转向价值创造能力的比拼。企业采购决策应回归商业本质,通过构建包含功能需求清单、技术可行性评估、成本效益分析的三维决策模型,找到技术先进性与经济合理性的平衡点。在AI与云服务重塑行业格局的今天,唯有那些既能驾驭技术浪潮,又能精准把握业务需求的企业,方能在客户服务领域建立持久竞争优势。

申请成功!

申请成功!