在数字化转型浪潮中,企业客户服务需求呈现两大趋势:业务覆盖范围从区域向全国扩张,服务场景从单一电话向全渠道融合。传统呼叫中心因硬件投入高、扩展性差、运维复杂等问题,难以满足动态变化的业务需求。云呼叫中心凭借其分布式架构与云端协同能力,成为构建全国服务网络的核心基础设施。本文将深度解析云呼叫中心的三层架构设计及其协同工作原理。

一、架构分层:三层体系构建云端协同

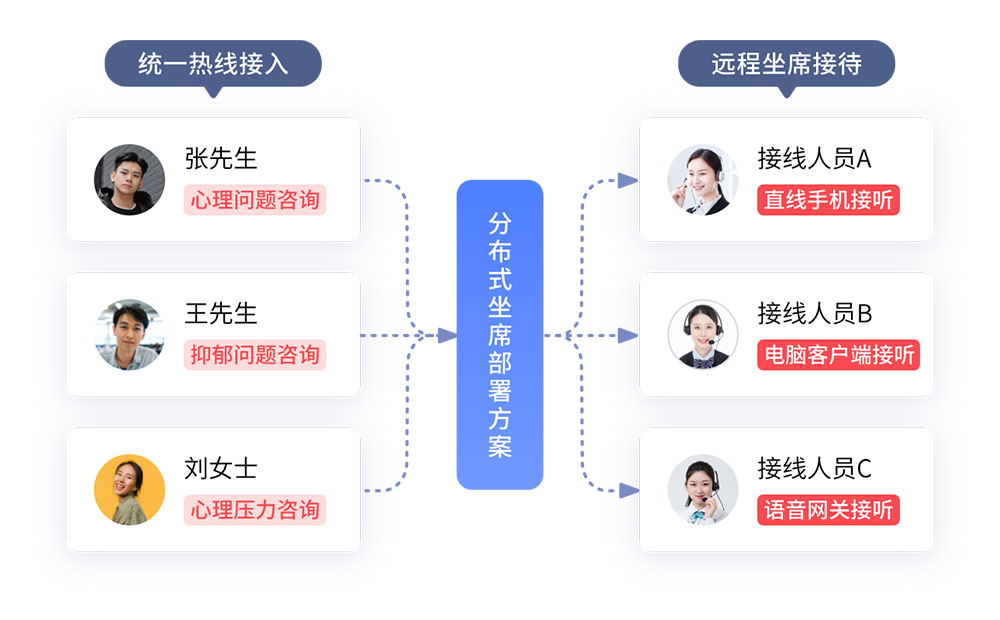

云呼叫中心采用“接入层-核心处理层-数据存储层”的分层架构,各层级通过标准化协议实现无缝联动,形成逻辑统一但物理分散的服务网络。

1. 接入层:全渠道流量的统一入口

接入层承担多渠道客户请求的“入口转换”功能,覆盖电话、在线客服、移动端应用等全场景。其技术实现包含三大模块:

语音接入模块:通过VoIP网关将PSTN线路的模拟信号转为数字信号,经SIP协议传输至云端;移动端语音请求则通过WebRTC技术实现浏览器与云端的实时通信。

文本接入模块:在线咨询、短信等文本类请求通过HTTP/HTTPS协议推送至云端服务器,支持高并发消息处理。

负载均衡模块:采用DNS轮询与智能DNS解析技术,根据用户地理位置与节点负载动态分配流量。例如,华南地区用户请求优先由广州节点处理,降低网络传输延迟。

2. 核心处理层:智能路由与资源调度的中枢

核心处理层是系统的“大脑”,包含智能路由引擎与资源调度中心两大核心组件:

智能路由引擎:基于客户画像(如VIP等级、历史行为)、问题类型、坐席技能标签等维度,通过决策树算法分配服务资源。例如,将“高净值客户的理财咨询”优先转接至具备“金融认证+高级服务”双标签的坐席。

资源调度中心:实时监控云端坐席状态(空闲/通话中/忙碌)、线路负载及服务器资源,当某区域坐席全忙时,自动将溢出请求分配至其他区域的备用坐席池。资源调度周期以秒级为单位,确保服务连续性。

3. 数据存储层:弹性扩容与安全保障的基石

数据存储层依托分布式存储技术,实现结构化与非结构化数据的分类存储:

结构化数据存储:采用数据库集群(如MySQL/PostgreSQL)存储客户信息、坐席绩效、工单状态等数据,支持毫秒级查询响应。通过读写分离与分库分表技术,提升高并发场景下的数据访问效率。

非结构化数据存储:通话录音、交互日志等数据通过分布式文件系统(如HDFS)存储,结合冷热数据分离策略,将高频访问数据存储于高速存储介质,低频数据迁移至低成本存储,降低存储成本。

二、云端协同:跨节点资源动态调配

云呼叫中心的分布式架构通过三大技术实现跨节点协同:

1. 智能DNS解析与Anycast路由

接入层采用智能DNS解析服务,根据用户IP地址返回最近节点的访问地址;同时部署Anycast路由技术,使相同IP地址的请求被路由至最近的网络节点。例如,北京用户访问云呼叫中心时,系统自动将其请求导向华北节点,而非固定的单一入口,降低网络延迟。

2. 实时监控与预测性扩容

资源调度中心通过分布式监控系统,实时采集各节点话务量、坐席利用率、系统负载等指标。基于机器学习算法构建业务量预测模型,提前预判流量高峰,自动触发资源扩容流程。例如,系统检测到某区域下午时段话务量呈上升趋势,可提前增加该节点计算资源,避免服务拥塞。

3. 多活数据中心设计

为保障服务连续性,系统采用“两地三中心”架构:生产中心与灾备中心分布在不同地理区域,每个区域部署主备两个数据中心。正常状态下,主数据中心承担全部业务;当主中心故障时,DNS解析自动切换至备用节点,业务中断时间控制在极短时间以内。同时,通话录音采用多地备份策略,确保数据不丢失。

三、技术演进:从集中式到分布式的范式转变

传统呼叫中心采用单数据中心架构,所有业务流量汇聚至核心节点处理,存在三大瓶颈:地理距离导致跨区域通信延迟、单点故障引发全局性中断、硬件资源固定分配无法动态匹配业务波动。云呼叫中心通过分布式架构与云端协同技术,实现了三大突破:

服务范围扩展:通过多节点部署,覆盖全国乃至全球服务网络。

资源利用率提升:资源动态调配机制使坐席利用率提升,硬件成本降低。

服务连续性保障:多活数据中心与灾备机制将系统可用性提升。

结语:云端协同重塑客户服务未来

云呼叫中心的三层架构与云端协同技术,通过资源虚拟化、智能路由、弹性伸缩等创新,打破了传统呼叫中心的地域与硬件限制,实现了服务效率与成本控制的双重优化。随着5G、AI等技术的深度融合,分布式架构将向智能化、自动化方向持续演进,为企业创造更大的商业价值。

申请成功!

申请成功!