随着自然语言处理、机器学习等技术的成熟应用,电话呼叫中心正经历从劳动密集型向技术驱动型的根本转变。传统依赖人工操作的业务模式面临响应速度慢、服务质量不稳定等痛点,而融合AI能力的现代系统通过自动化流程与智能决策支持,正在重新定义客户服务的效率标准与体验维度。

一、智能呼叫中心的核心技术架构

1.1 多模态交互处理引擎

现代系统集成语音识别(ASR)、文本转换(TTS)和自然语言理解(NLU)三大核心技术,实现语音与文本的双向无缝转换。深度学习模型的持续训练使系统能够适应不同方言、口音和表达习惯,显著提升交互准确率。

1.2 动态知识管理系统

基于图数据库构建的知识图谱,将分散的FAQ、产品文档等结构化,通过语义检索技术实现知识点的智能关联。当坐席人员处理咨询时,系统可实时推送相关解决方案,并自动更新知识节点的权重参数。

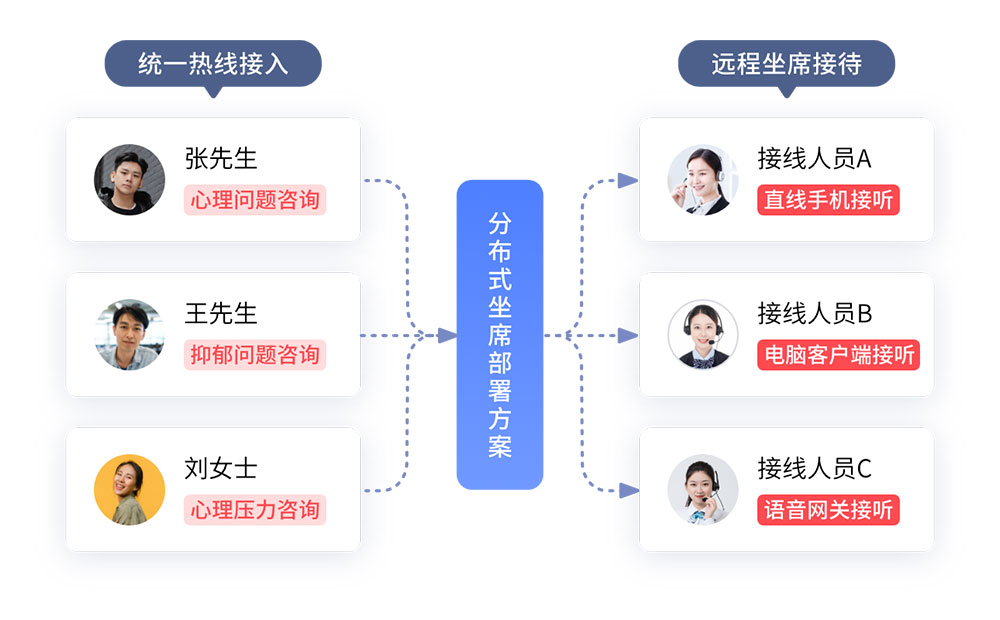

1.3 智能路由决策系统

采用强化学习算法的话务分配机制,综合考虑坐席技能水平、历史服务评价、当前工作负荷等多维特征,动态优化呼叫分配策略。该系统能够识别高价值客户并自动提升其服务优先级。

二、AI赋能的业务场景创新

2.1 智能语音质检体系

传统人工抽检方式被全量语音分析取代,通过声纹识别、情感计算等技术自动标记异常会话。系统可识别客户语气变化、对话沉默等细微特征,生成服务质量热力图,为管理人员提供改进依据。

2.2 预测式外呼优化

机器学习模型分析历史外呼数据,建立最佳拨打时间预测算法。系统自动避开客户忙碌时段,并根据前期交互记录智能调整外呼策略,有效提升接通率与转化效果。

2.3 自助服务能力升级

智能IVR系统引入多轮对话管理技术,可处理复杂业务查询。当识别到客户需求超出预设范围时,能够主动引导至精准服务节点,减少无效转接带来的体验损耗。

三、实施过程中的关键挑战

3.1 技术集成的复杂性

AI模块与传统CTI系统的对接需要解决数据格式转换、接口兼容等问题。特别是实时语音处理对系统延迟有严格要求,需优化算法效率与硬件资源配置的平衡。

3.2 人机协作的边界界定

过度自动化可能降低服务温度,需要科学设置人工介入触发机制。通过设置置信度阈值、关键节点确认等规则,保持技术效率与服务人性化的动态平衡。

3.3 持续学习的数据闭环

AI模型的性能依赖高质量训练数据,需建立覆盖各类场景的语料库。同时要设计数据清洗机制,及时剔除噪声数据对模型判断的干扰。

四、未来演进方向展望

4.1 情感化交互升级

下一代系统将加强情绪识别与应对能力,通过语音频谱分析和微表情识别(视频通话场景),实现更具同理心的服务响应。

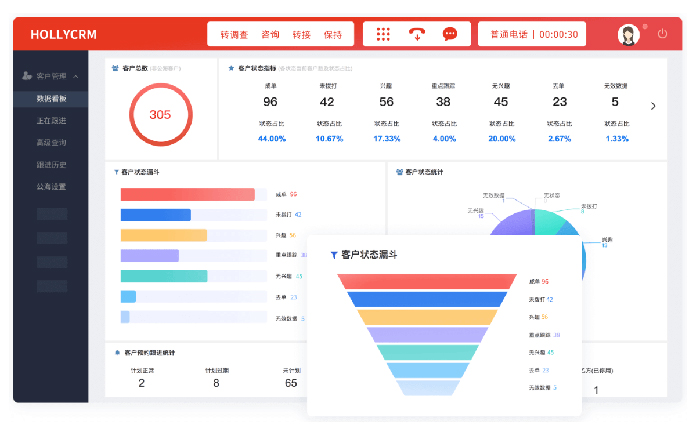

4.2 跨系统认知协同

呼叫中心与企业ERP、CRM等系统的深度集成,将形成统一的客户认知体系。AI可自动关联不同系统的数据片段,构建完整的客户旅程视图。

4.3 边缘计算应用

分布式计算架构可将部分AI处理能力下沉至终端设备,降低网络传输延迟。这对于实时性要求高的质检、翻译等场景具有重要价值。

结语:智能化重构服务价值链条

AI技术正在将电话呼叫中心从成本中心转变为数据枢纽和价值创造节点。未来的竞争焦点将不仅是技术先进性的比拼,更是如何通过智能化手段重塑服务流程、释放数据价值的能力较量。企业需要建立包括技术架构、人才储备、管理机制在内的完整转型体系,方能充分把握这一轮技术变革带来的战略机遇。

申请成功!

申请成功!