在业务形态多元化发展的市场环境下,传统呼叫中心系统普遍面临功能单一、场景适配性不足的困境。企业需要既能保障基础通信稳定可靠,又能灵活扩展智能特性的解决方案。这种基础与进阶功能的有机组合,成为构建全场景适配能力的关键突破口,直接影响客户服务质量和运营成本控制。

一、基础功能模块的架构支撑

1.1 高可用通信基础设施

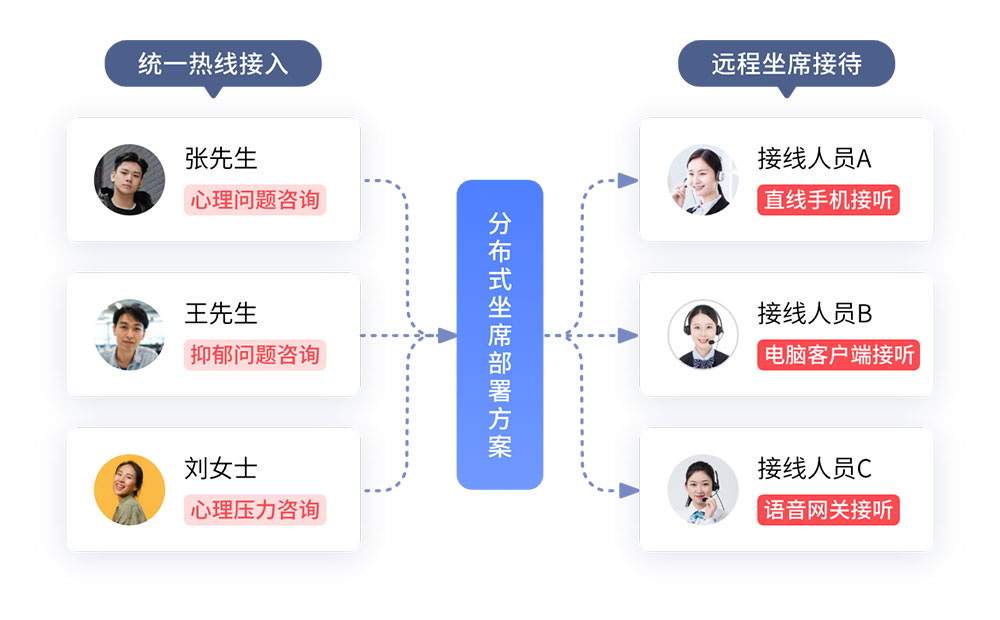

系统采用双活数据中心部署架构,通过SIP中继实现多线路冗余,确保在单点故障时自动切换备用通道。通话质量监测模块实时跟踪网络抖动、丢包率等参数,动态调整编码格式以维持语音清晰度。

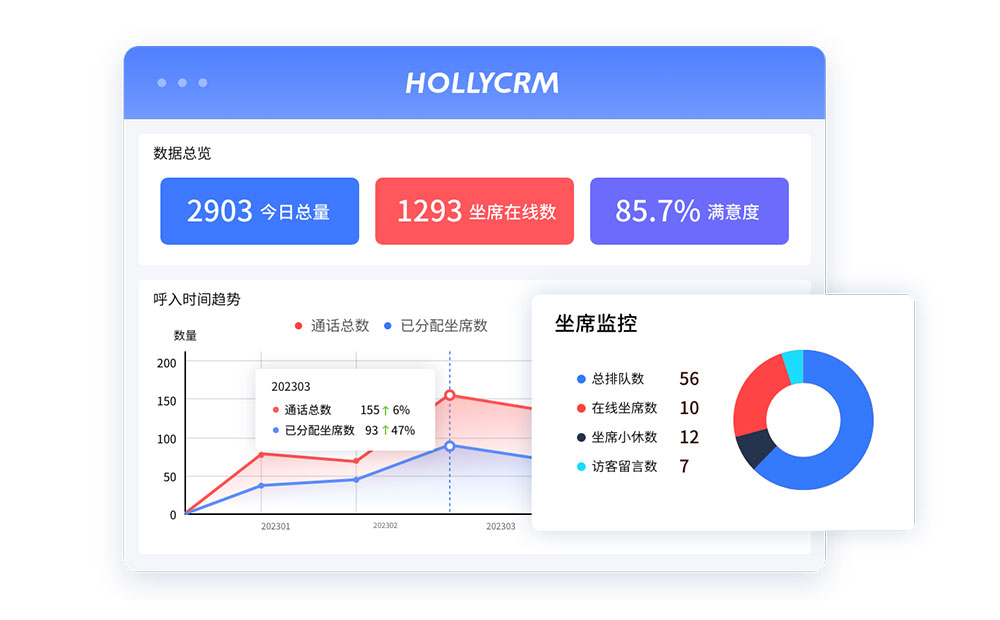

1.2 精细化坐席管理套件

角色权限体系支持多级管理架构配置,包括技能组划分、工单处理权限等维度。实时状态看板展示坐席登录时长、通话状态等数据,管理人员可通过软电话控制台进行监听、强插等操作干预。

1.3 标准化服务流程引擎

预置客户服务标准流程模板,支持根据业务类型自动调取相应脚本。通话录音与文字转写同步归档,建立可追溯的服务质量评估基础。

二、进阶功能模块的场景赋能

2.1 智能意图识别系统

语音分析引擎通过深度神经网络模型,实时解析客户通话内容中的关键意图。系统自动标记咨询、投诉等对话类型,并触发相应业务流程,缩短人工判断时间。

2.2 动态知识辅助平台

基于语义理解的知识推送系统,在通话过程中自动检索关联解决方案。当坐席提及特定产品术语时,系统侧边栏即时显示技术参数、常见问题等参考信息。

2.3 全渠道会话同步机制

将电话交互记录与在线客服、邮件等渠道数据自动关联,构建统一的客户接触历史视图。跨渠道会话状态持久化技术确保服务上下文的无损传递。

三、功能组合的适配策略

3.1 基础+智能的阶梯式部署

建议企业优先确保基础通信质量,再逐步引入智能路由、语音分析等进阶模块。初期可配置基础通话与简易IVR的组合,待数据积累成熟后叠加预测式外呼等高级功能。

3.2 模块化功能包配置

根据业务场景特征选择功能组合:客户服务场景侧重智能质检+知识辅助;营销场景采用预测外呼+意图识别;技术支持场景搭配远程协助+AR指导等特殊模块。

3.3 数据驱动的功能迭代

建立功能使用效果评估体系,跟踪各模块的实际调用频率与产出效益。通过A/B测试比较不同功能组合的服务指标差异,持续优化配置方案。

四、实施落地的关键考量

4.1 系统集成兼容性验证

需提前测试与现有CRM、ERP等业务系统的接口适配性,特别是数据字段映射与业务流程对接。建议采用中间件架构降低系统耦合度。

4.2 人员能力梯度培养

针对不同功能模块设置差异化的培训计划:基础操作层掌握通话控制技巧,管理分析层需具备数据解读与流程优化能力。

4.3 安全合规体系构建

语音数据存储需满足加密存储要求,建立严格的访问权限控制。通话录音的保存期限与调阅流程应符合相关行业规范。

结语:构建弹性适配的服务中枢

电话呼叫中心系统的价值实现,关键在于基础功能稳健性与进阶功能创新性的动态平衡。随着微服务架构的普及,企业可采用"核心平台+功能插件"的弹性模式,根据业务发展需求灵活调整功能组合。这种模块化、场景化的建设思路,将帮助企业在数字化转型中打造真正适配全场景需求的智能通信枢纽。

申请成功!

申请成功!